起立性調節障害

起立性調節障害

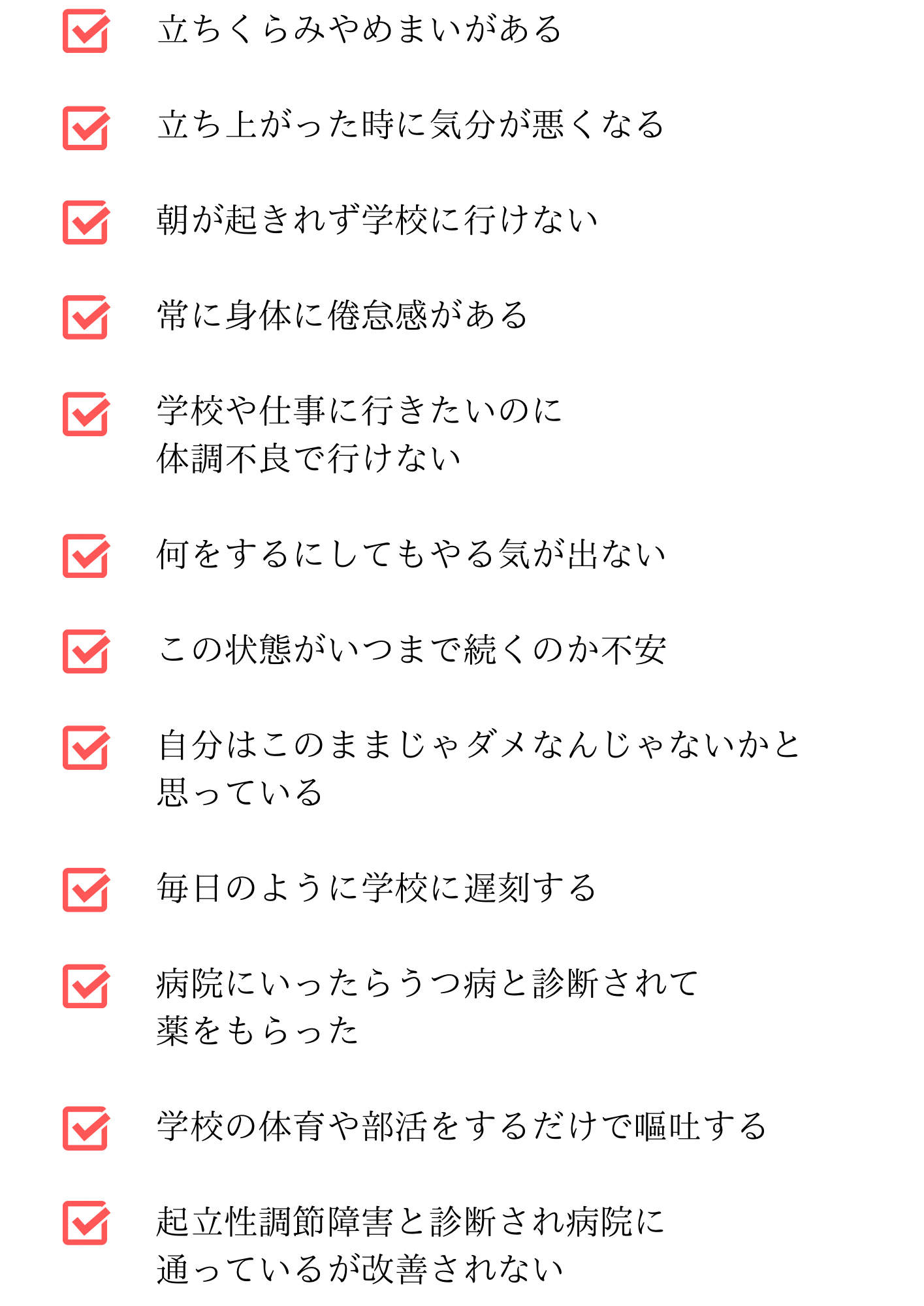

こんな起立性調節障害の症状はありませんか?

もしあなたが、この中の1つでも当てはまり、

でしたら、当院はお力になれます。

でも「もう病院や耳鼻科も専門院も

何軒かいったし、

どうせダメじゃないの?」

そんな気持ちになるのも

とてもわかります。

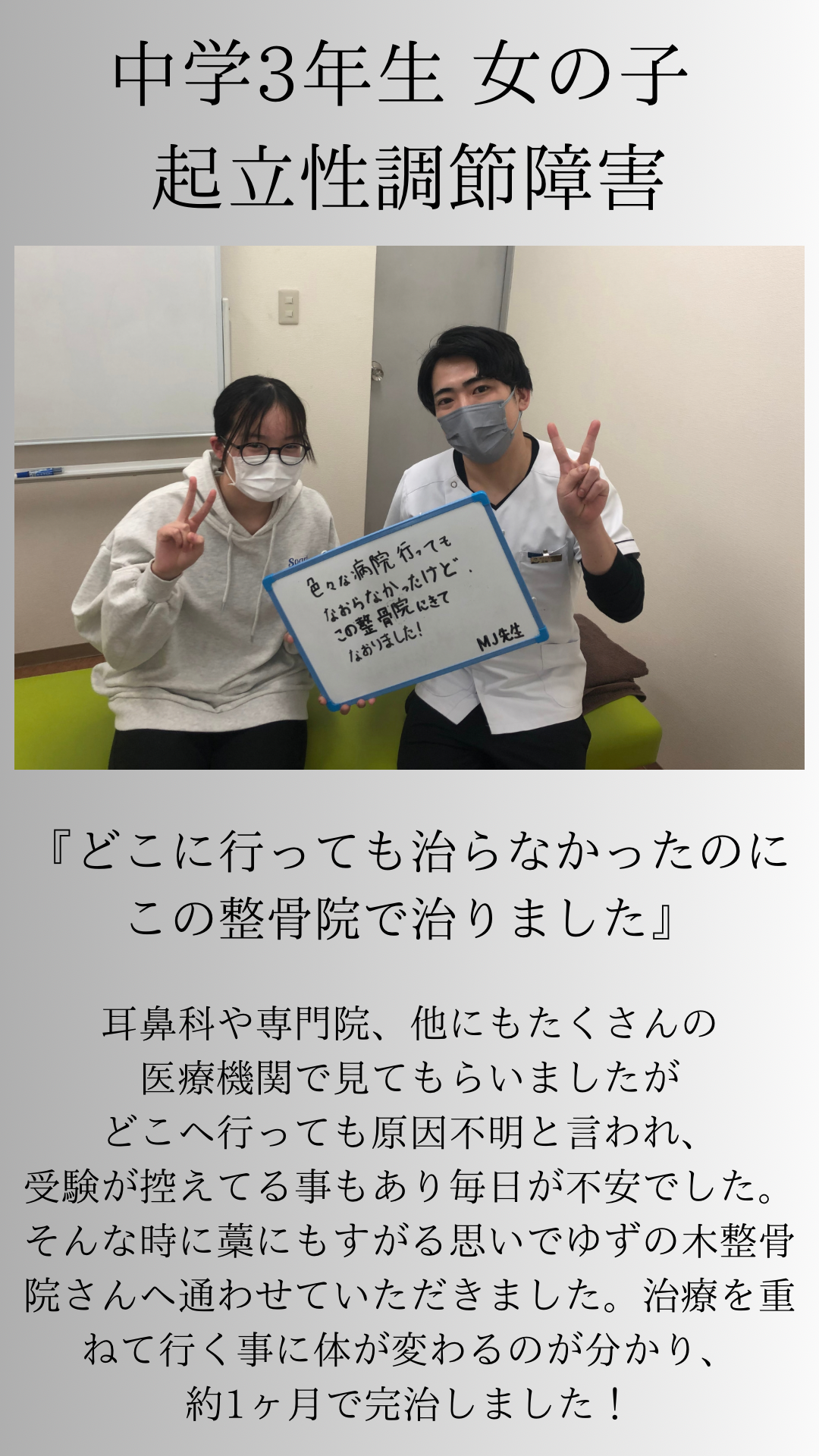

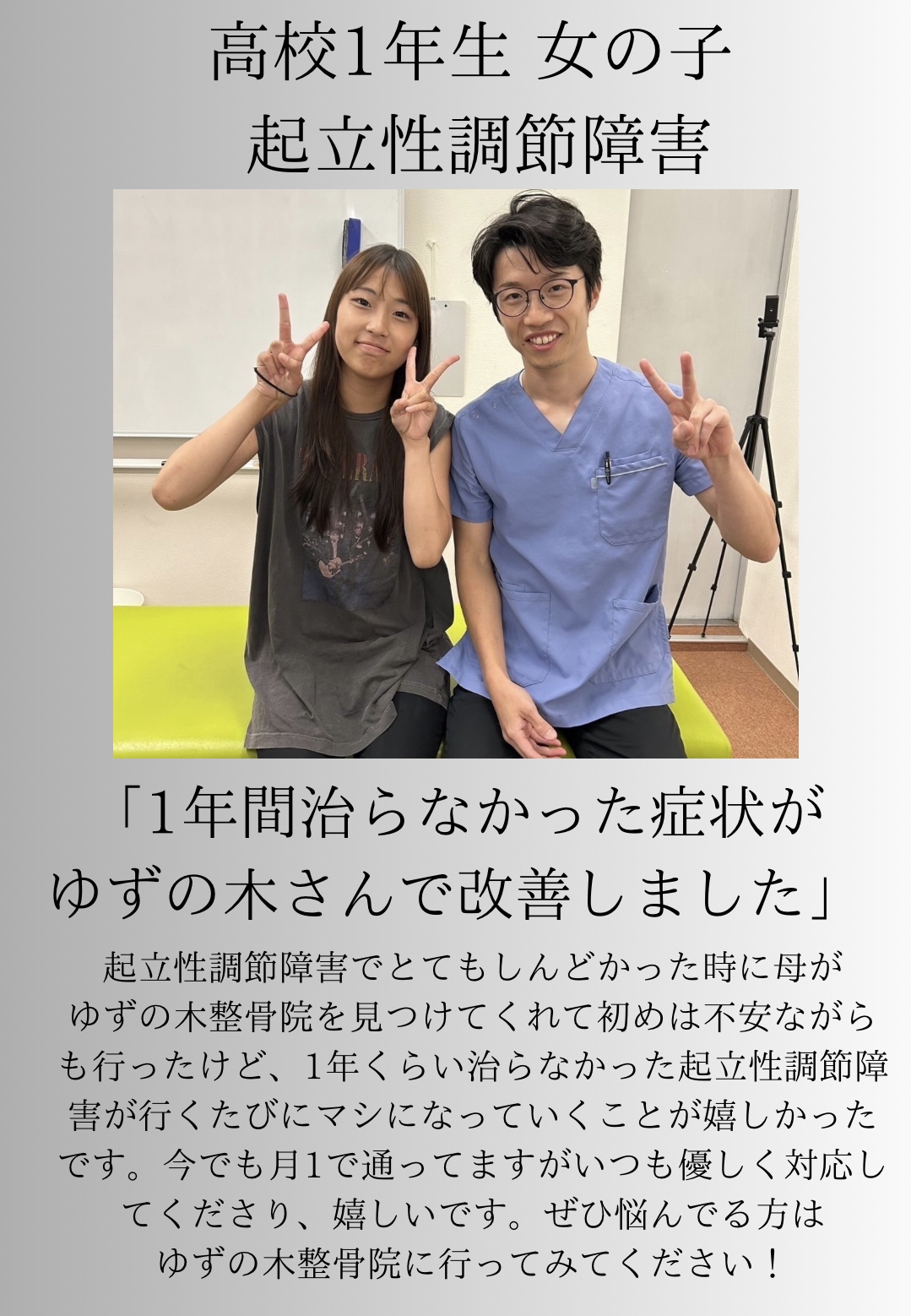

起立性調節障害から

解放された患者さんの声

ベッドから起き上がるときなどに血圧の調整がうまくいかず、頭痛や立ちくらみ、めまいなどの症状を引き起こす病気を「起立性調節障害(OD)」と言います。子供や中高年女性に発症しやすいといった特徴があります。

起立性調節障害は様々な辛さをかかえた病気です。それも、発症した本人しかわかりません。なので、まわりから理解されにくい厄介な病気です。

また、起立性調節障害は「起立失調症候群」「起立性低血圧症」「起立性自律神経機能障害」「脳貧血」「思春期調節障害」「起立性発達障害」等々、医師によっていろいろな

呼び方がされます。

起立性調節障害の症状は人によって様々ですので、一概に言えません。

ただ、一般的にで訴えの多い症状

として、下記の症状があります。

朝起きられない・頭痛・めまい・立ちくらみ・腹痛・動悸・倦怠感や脱力感・吐き気や気分の悪さ・疲れやすい・息苦しさ・浅い呼吸・食欲不振・乗り物酔い・耳鳴り・肩こりや首コリ・頭重や頭がボーっとする・睡眠障害・入浴時に気持ち悪くなる・機嫌が悪い・イライラ・発熱や微熱・下痢、便秘・顔色が悪い・胸痛…等々。

ただ、これらの症状は一日中続くわけではなく、午前中に強く、午後には軽減する傾向があり、夕方から夜にかけては自律神経が働くようになるため、朝のような辛さからは

回復して元気になります。

なぜ起立性調節障害は発症するのか?

どのサイトや本を見ても「成長期における自律神経の乱れにより血圧が上がらない」ことが原因と述べられています。たしかに、自律神経が乱れるからというのは間違いではないのですが、ではなぜ、そもそも自律神経が乱れてしまうのでしょうか?

それは、子供の場合は「成長ホルモンの過剰分泌」これが起立性調節障害の発症原因だと考えられます。

起立性調節障害は、「ホルモン分泌」と「自律神経の働き」が大きく関わっています。自律神経は、呼吸量や血流量、血圧、体温、心臓や腸の働き…等々をコントロールする生命維持には欠かせない神経であり、自分の意思ではコントロールできません。

そして、「脳への血流量の調整」や

「ホルモン分泌量の調整」も

自律神経によりコントロールされているのです。

しかし、小学生高学年あたりからの子供の成長は著しく、男性的/女性的な身体に急激に変化していく時期であり、一日に1~3cmほど身長が伸びることも珍しくありませんし、男の子であれば声変わりしてきたり、女の子であれば生理が始まる時期でもあります。通常であれば、適切な成長ホルモン分泌がされるのですが、起立性調節障害になる子供の場合は、過剰な成長ホルモン(男性/女性ホルモン)分泌が起こっているわけです。

つまり、子供の起立性調節障害は…

成長ホルモン分泌過多 ⇒ ホルモン分泌量を抑制しようと自律神経が働き過ぎる ⇒ 自律神経がオーバーヒートを起こす ⇒ 交感神経と副交感神経の切り替えに不具合発生 ⇒ 脳への血流量の調整も正常に機能しなくなってしまう ⇒ 起立性調節障害になる…という風に医学的には考えられます。

起立性調節障害の克服には、根本的な原因に対処し、丁寧に問題を

1. 自律神経の乱れを整える

自律神経のバランスを取り戻すためには、背中、お腹、下肢への刺

原因にアプ

2. 頭蓋骨を整える

起立性調節障害を抱えている多くの患者さんが頭蓋骨にわずかなズ

脳脊髄液の循環を改善し、

症状の軽減を図ります

3. 身体のバランスを整える

上半身と下半身の連動性が低下していることが、症状の一因となっ

これらのステップにより、病院での治療だけでは改善しなかった起

対処することができています。

私たち起立性調節障害の治療を得意としていますが、それでも「起

やはり、それなりの治療期間は要しますし、場合によっては日を詰

「ゆずの木整骨院」では全力で毎回取り組むので、患者さんご本院

頂きたいと思っています。

希望を持って当院にいらして下さい。

起立性調節障害から

解放された患者さんの声

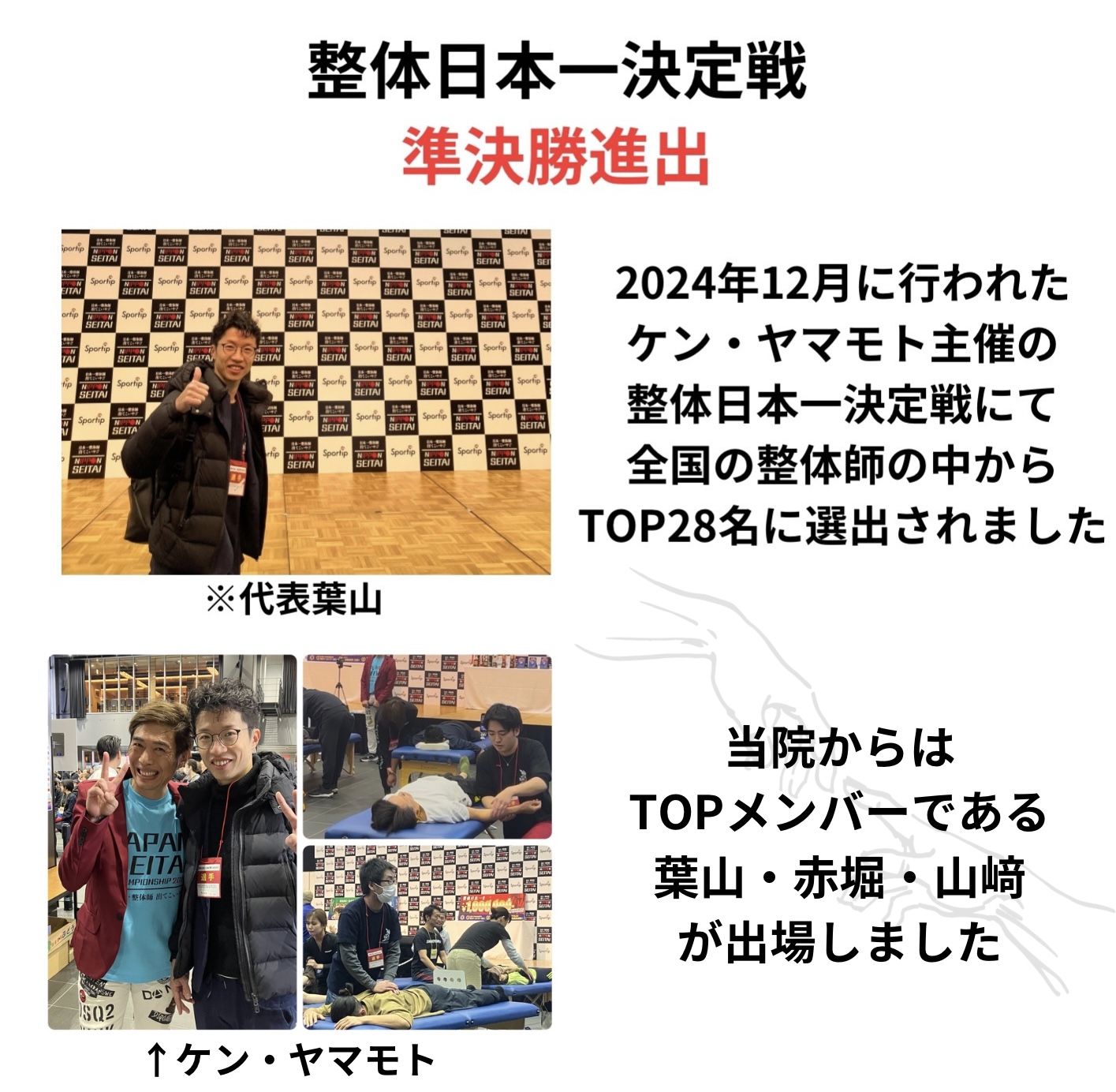

医療関係者や専門家が

多数当院の技術を絶賛!

関西ゴッドハンドTV優勝者

仲谷健吾先生 主催技術セミナー

CODE15 一期生 MVP受賞

起立性調節障害治療

初回限定2980円

(初回通常1回8000円)

予約多数の為先着10名様のみ